Je viens de passer deux semaines à fréquenter Héraclite d’Éphèse pour préparer ce post. Un personnage dérangeant. De lui, nous n’avons que 130 fragments, souvent brefs, les restes d’un livre aujourd’hui perdu, à quoi s’ajoutent quelques sentences qui ont impressionné ses contemporains. Voilà ce qui nous reste de son œuvre. À partir de cela et des remarques des auteurs qui se sont intéressés à lui, je vais tenter de dessiner les contours de sa pensée.

Il lui arrive parfois de s’exprimer avec éclat et sans obscurité, de sorte que même le plus obtus comprend facilement et en reçoit une grande élévation d’âme. La brièveté et la profondeur de sa pensée sont incomparables.

Diogène Laërce1

Au sommaire de ce PhiloX:

Héraclite, sa vie

Sa pensée

La dynamique du feu

Le conflit, les tensions, l’unité et la pluralité

Le logos

Héraclite a-t-il encore quelque chose à nous dire?

En attendant le prochain PhiloX

Contemporains ou non?

Logos et logos

“Grande est l’Artémis des Éphésiens!”

Quand on aborde un philosophe réputé obscur, un doute s’insinue: est-ce difficile parce qu’on se trouve face à une pensée originale, qui défriche des régions encore inconnues du savoir et de nos réalités humaines? Ou est-ce difficile parce que l’auteur s’est ingénié à obscurcir un propos banal? Je me suis posé la question à propos de Heidegger et c’est pour y répondre que je l’ai étudié dans le cadre de mon mémoire de licence. Pas d’enfumage chez Heidegger, mais une pensée d’une originalité déroutante. C’est pareil pour Héraclite, à en juger par ce qu’en disent ses meilleurs spécialistes. On va donc espérer le comprendre, en suivant le conseil même d’Héraclite:

Énigme de l'oracle : si tu n'espères pas, tu ne rencontreras pas l'inespéré : en terre inexplorée, nulle voie vers lui ne s'ouvre.

Traduction d’Yves Battistini

Sa vie

Que dire d’Héraclite? Issu d’une famille aristocratique, il avait la réputation d’un personnage hautain et misanthrope, en mauvais termes avec ses contemporains. Il n’a jamais cherché à plaire et semble avoir vécu dans une grande solitude.

Déjà, dans son enfance, il était un objet d’étonnement: encore jeune, il déclarait ne rien savoir, ce qui n’empêche pas qu’une fois adulte, il prétendait tout savoir. Il ne fut l’élève de personne, mais, disait-il, il faut s’étudier soi-même et tout apprendre par soi-même.

Diogène Laërce

Certains commentateurs, qui ne supportaient pas ses airs supérieurs, l’ont jugé sévèrement et ont fait circuler quelques légendes pour le discréditer. On raconte par exemple qu’il aurait préféré jouer aux osselets avec des enfants dans le temple d’Artémis plutôt que d’établir une législation pour ses concitoyens qui le lui demandaient.

Aux Éphésiens qui s’étaient attroupés autour de lui: «Imbéciles, qu’est-ce que cela a d’étonnant? dit-il. Ne vaut-il pas mieux s’occuper à cela, plutôt qu’administrer l’État en votre compagnie?»

Diogène Laërce

Les fragments qui nous sont parvenus ressemblent souvent à des oracles déroutants. Son goût des énigmes lui a peut-être coûté la vie. Diogène Laërce rapporte l’histoire suivante:

Vers la fin, il sombra dans la misanthropie et s’en alla vivre dans les montagnes, se nourrissant de plantes et d’herbes. Quand, à cause de ce régime, il eut été frappé d’hydropisie, il redescendit en ville pour demander aux médecins, sous une forme énigmatique, s’ils pouvaient transformer des pluies en sécheresse. Ceux-ci ne le comprirent pas. Alors il s’en alla dans une étable s’enduire de bouse de vache en comptant que l’eau s’évaporerait sous l’effet de la chaleur. Mais il n’obtint rien par ce moyen, et donc mourut à l’âge de 60 ans.

Diogène Laërce

Ce n’est pas sans raison qu’Héraclite voulait chasser l’humidité de son corps. Il disait de l’âme sèche qu’elle est très sage et excellente. Quand un homme est ivre, il a l’âme humide et il ne sait plus où il va.

Je vous épargne les détails de la version qui raconte comment il aurait été dévoré par les chiens. Quoiqu’il en soit, un homme sombre, l’Obscur, et fascinant.

Sa pensée

Héraclite a écrit un livre, De la Nature. Il ne ponctuait pas ses phrases. Aristote, qui a eu l’ouvrage entre les mains, s’en est plaint.

Il faut en règle générale que ce que l’on écrit soit aisé à lire et à comprendre. Il en est ainsi lorsque les mots de liaison sont nombreux et non lorsque la ponctuation est difficile, comme dans les écrits d’Héraclite. En effet, c’est tout un travail de ponctuer Héraclite, car il est difficile de voir si le mot se rattache à ce qui précède ou à ce qui suit. Par exemple au commencement de son ouvrage, il dit: “Le Logos / ce qui est / toujours / les hommes sont incapables de le comprendre.” Ici il est impossible de voir à quoi toujours se rattache, lorsqu’on ponctue.

Aristote, Rhétorique, III, V, 1407b11.

Héraclite se rattache à la tradition des philosophes ioniens, qui recherchaient l’arkhè, le principe fondamental de toutes choses. Héraclite ne l’a pas identifié à l’air comme Anaximène, ni à l’eau comme Thalès. Il a affirmé que le feu est le principe de toutes choses.

Le feu est un élément et toutes choses sont convertibles en feu et naissent par raréfaction et condensation. Mais il n’explique rien clairement. Toutes choses naissent selon l’opposition et la totalité des choses coule à la façon d’un fleuve, le tout est limité et le monde est un. Il est engendré à partir du feu, et s’embrase de nouveau selon certaines périodes fixées de toute éternité: cela se produit conformément au destin. Parmi les contraires, celui qui conduit à la génération est appelé guerre et discorde; celui qui conduit à l’embrasement accord et paix; le changement est une route montante-descendante et l’ordonnance du monde se produit selon cette route.

Diogène Laërce

Si vous n’y avez vu que du feu, c’est normal. Pour décrypter Héraclite, partons du plus clair pour aborder le moins clair, en repérant les éléments d’un même thème dans les fragments qui nous parlent.

Ironie du sort? Son livre, qu’il avait déposé dans le temple d’Artémis à Éphèse, a été détruit par le feu lors de l’incendie provoqué par Érostrate en ~356.

La dynamique du feu

Ce monde, pour tous uniformément constitué, n'a été créé par aucun dieu, ni par aucun homme. Mais il a toujours existé, il existe et existera toujours, feu éternellement vivant, s'allumant avec mesure et s'éteignant avec mesure.

La mer est la première métamorphose du feu. Et de la mer, une moitié devient terre, l'autre nuée ardente.

Héraclite veut dire que, par sa puissance, le feu, obéissant à la loi cosmique (logos) et divine, transforme toutes choses, à travers l'air, en une substance humide qui est le germe de l'univers, et qu'il appelle la mer. D'elle, à nouveau, naissent la terre, le ciel et ce qu'ils contiennent.

Il explique clairement, aussi, comment le monde est ramené en arrière et consumé par le feu.

Fragments 30 et 31, rapportés et commentés par Clément d’Alexandrie, Stromates V, 105, traduction Battistini.

Première élément: le monde est éternel et il est un un feu qui s’allume et s’éteint avec mesure. Comme un gigantesque clignotant. On / Off. L’idée de création est absente. On trouve ici l’idée d’un grand cycle qui se reproduit sans fin, d’une grande année qui durerait 10’800 années solaires.

Quand le feu s’éteint, il se transforme et produit l’ordonnance du cosmos. Le feu se métamorphose d’abord en mer, qui est comme la semence de l’organisation du monde, selon une autre traduction. De là naissent la terre et le ciel, avant que le feu ne retourne à son état premier.

Feu → mer → terre / ciel → feu

Le feu est donc au fondement de tout le cosmos, il est le monde lui-même, l’état premier et dernier de l’univers. Il en pénètre toutes les parties qu’il a lui-même engendrées. Et il est doué de conscience:

La foudre gouverne toutes choses, c’est-à-dire dirige, Héraclite donnant le nom de foudre au feu éternel. Il dit encore que le feu est doué de conscience et cause de l’ordonnance de toutes choses.

Hippolyte de Rome, Réfutation de toutes les hérésies, XI, 10

Rien d’immobile dans toutes ces métamorphoses. Tout change continuellement et c’est l’idée qu’on a souvent considérée comme la marque de fabrique d’Héraclite : panta rhei, tout s’écoule. Le monde est en perpétuel changement, nous-mêmes changeons continuellement.

On ne peut pas descendre deux fois dans le même fleuve. Ni toucher deux fois une substance périssable dans le même état, car elle se disperse et se réunit de nouveau par la promptitude et la rapidité de sa métamorphose: la matière, sans commencer ni finir, en même temps naît et meurt, survient et disparaît.

(traduction Battistini)

Je ne peux pas descendre deux fois dans le même fleuve pour au moins deux raisons: je ne suis pas exactement le même la deuxième fois que j‘y descends, ne serait-ce que parce que la deuxième fois, j’y vais avec l’expérience d’y être allé déjà une fois. La deuxième raison, c’est que l’eau a coulé et que ce n’est plus la même eau. Tout change, j’ai changé, l’eau a changé.

Le conflit, les tensions, l’unité et la pluralité

Ce flux de changements est parcouru de tensions entre des éléments contraires qui sont en conflit, et même en guerre.

Nous entrons et nous n'entrons pas dans les mêmes fleuves, nous sommes et ne sommes pas.

Ils ne comprennent pas comment les contraires se fondent en unité : harmonie de forces opposées comme de l'arc et de la lyre.

Le monde est une harmonie de tensions tour à tout tendues et détendues, comme celle de la lyre et de l'arc.

Le Tout est un, divisible indivisible, créé incréé, mortel immortel, parole et éternité, père et fils, dieu et homme. Ce ne sont pas mes mots à moi, mais la Parole [le logos] que vous entendez : il est donc sage de reconnaître que tout est un.

(traduction Battistini)

On tend l’arc pour envoyer des flèches. Les cordes de la lyre sont tendues pour produire des sons harmonieux. La tension est nécessaire, et qui dit tension, dit opposition, conflit, combat, guerre. Sans tension, rien ne se produit. Et pourtant, tout cela forme une harmonie, une unité.

Le combat (polemos) est père et roi de tout. Les uns, il les produit comme des dieux, et les autres comme des hommes. Il rend les uns esclaves, les autres libres.

(traduction Battistini)

Polemos, la guerre, la dispute engendre ceux qui y participent et fixe leur rôle, leur situation selon l’issue du combat : ils seront dieux, hommes, esclaves ou libres, sans l’avoir choisi. C’est en quelque sorte l’affaire du roi Polemos. Et l’affaire aussi du temps:

Le Temps est un enfant qui joue en déplaçant les pions: la royauté d'un enfant.

(traduction Marcel Conche)

Fragment fascinant, profond, poétique, à laisser fondre dans la bouche comme ces friandises qui révèlent progressivement leurs arômes. Voilà ce qui a paru être la vérité à Héraclite.

Le logos

Les hommes, dit Héraclite, devraient essayer de saisir la cohérence qui soutient les choses, et qui s’exprime dans le Logos.

Qu’est-ce que le logos? Ce terme désigne d’abord la parole, le discours, mais aussi la raison, cette forme de pensée qui repose sur le langage, qui s’exprime par des mots et des phrases. Chez Héraclite, on l’a vu, le logos est le feu, la foudre qui gouverne toutes choses, l’arrangement commun à toutes les choses. Mais il est difficile à appréhender.

Le Logos, ce qui est toujours les hommes sont incapables de le comprendre, aussi bien avant de l'entendre qu'après l'avoir entendu pour la première fois, Car bien que toutes choses naissent et meurent selon ce Logos-ci Les hommes sont comme inexpérimentés quand ils s'essaient à des paroles ou à des actes, Tels que moi je les explique Selon sa nature séparant chacun et exposant comment il est; Alors que les autres hommes oublient tout ce qu'ils font à l'état de veille comme ils oublient, en dormant, tout ce qu'ils voient.

C’est mystérieux. Héraclite enseignait que, pour comprendre correctement les choses, nous avons deux organes à disposition: la sensation et la raison. Le témoignage des yeux est meilleur que celui des oreilles, mais la vue est tout de même trompeuse. On ne peut donc pas s’aider de la sensation pour connaître.

Il faut s’en remettre à la raison. Mais la raison individuelle est incapable de vérité à elle seule. Elle a besoin de se rapprocher de la raison divine pour en être nourrie, car c’est en participant à la raison divine qu’on devient raisonnable, et on se trompe quand on se coupe du logos, ce feu qui se trouve dans l’enveloppe céleste.

La personne humaine ne possède pas l’entendement,

La personne divine le possède.

En quelque sorte, il faut que notre âme soit animée par le feu de Dieu pour devenir capable de raisonner correctement. Et c’est possible pour qui veut s’y efforcer.

Il appartient à l’âme un logos qui s’accroît lui-même.

À tous les hommes il est donné en partage

de se connaître eux-même et d’user du bon sens.

On croirait lire Descartes quand il affirme que le bon sens est la chose du monde la mieux répartie entre tous les humains. Héraclite affirme l’universalité de l’intellect, de la raison, du logos, de la loi. L’âme humaine et le logos sont parents, de même nature.

Ceux qui parlent avec intelligence il faut qu’ils s’appuient sur ce qui est commun à tous de même que sur la loi une cité et beaucoup plus fortement encore Car toutes les lois humaines se nourrissent d’une seule loi, la loi divine, car elle commande autant qu’elle veut elle suffit pour tous et les dépasse.

Héraclite a-t-il encore quelque chose à nous dire?

Héraclite a mis l’accent sur le mouvement, le changement, les tensions, les contraires qui se combattent et créent pourtant de l’équilibre, de l’harmonie, de l’unité. Pour lui, le repos et l’immobilité, c’est le propre des cadavres.

Ses intuitions, les concepts qu’il a essayé de forger sont des outils dont nous pouvons nous servir pour analyser notre situation et notre temps. J’en retiens trois.

Le mouvement, l’idée que tout s’écoule, que le changement est permanent. Nous sommes bien placés pour mesurer les bouleversements que le monde a connus depuis qu’il y a vécu, il y a environ 2500 ans. Nous sommes confrontés à de nouvelles mutations qui s’accélèrent. Le changement climatique par exemple. Dans les Alpes, les glaciers fondent et provoquent des éboulements qui emportent des villages entiers. Des volumes de précipitations sans précédent provoquent des crues dévastatrices. Des incendies d’une ampleur qu’on ne connaissait pas il y a quelques années ravagent les forêts et parfois les habitations.

Polémos, la guerre, le combat, les tensions, nous voyons cela partout dans le monde. Les Européens de ma génération voient surgir des tensions nouvelles qui menacent les équilibres, harmonieux ou non, qui ont garanti la paix pendant 80 ans. Même son idée déconcertante que le monde doit retourner à l’état de feu ne nous surprend plus, alors que la menace du feu nucléaire est à nouveau brandie.

Le logos, la parole, cette idée que l’homme, pour parvenir à la vérité et la comprendre, doit se relier au divin, sans quoi il en est réduit à des opinions inconsistantes, cette idée me paraît essentielle. On y reviendra brièvement ci-dessous avec le passage de l’évangile de Jean que je cite, où il est aussi question du logos, mais dans une perspective différente.

On le voit, même l’obscur Héraclite peut nous éclairer. Il n’est pas nécessaire d’être d’accord avec un philosophe pour se servir de ses concepts quand ils font de bons outils.

Tout change, les hommes changent aussi, mais pas autant qu’on ne l’imagine. Héraclite a été un homme comme nous, pas moins que nous, et nous ne sommes pas plus humains que lui. L’époque et la culture dans lesquelles il a vécu, les guerres qu’il a connues, son style de vie, tout cela nous paraît lointain et sans commune mesure avec nos propres réalités. Mais la fréquentation de sa pensée nous parle et nous fait rencontrer la personne qu’il a été. Il ne faut pas trop séparer l'œuvre de l’homme.

Héraclite était secret, avare en paroles, et pourtant il a trouvé le moyen de communiquer des choses importantes à ses concitoyens d’Éphèse dans un temps où leur ville était assiégée par les Perses. Les Éphésiens, habitués au luxe et aux divertissements, ont continué selon leur habitude jusqu’à ce que les vivres viennent à manquer. Que faire? Ils ont posé la question à Héraclite.

Ceux qui parviennent à exprimer ce qu’il faut par geste symbolique et sans user de la parole, ne sont-ils pas loués et admirés particulièrement? Ainsi Héraclite, prié par ses concitoyens de faire une proposition pour ramener la concorde, monta à la tribune, prit une coupe d’eau froide, y jeta de la farine d’orge, remua le mélange avec un brin de menthe, le but et s’en alla. Par là il leur fit voir que se contenter de ce que le hasard offre et savoir se passer du luxe maintient les cités dans la paix et la concorde.

Plutarque, Du trop parler, 17, 511b

L’histoire dit que quand les Perses ont su que les habitants de la ville avaient appris à vivre modérément, ils ont levé le siège. “Il levèrent le camp face à l’orge d’Héraclite”, dit Thémistios.

En attendant le prochain PhiloX

Quand j’ai commencé PhiloX, je n’imaginais pas que j’allais m’attarder sur les Présocratiques. Je pensais régler la question en un seul post mais, chemin faisant, j’ai pris goût à les découvrir plus en détail. J’espère que cette manière de faire vous convient. N’hésitez pas à écrire un commentaire à ce sujet.

Contemporains ou non ?

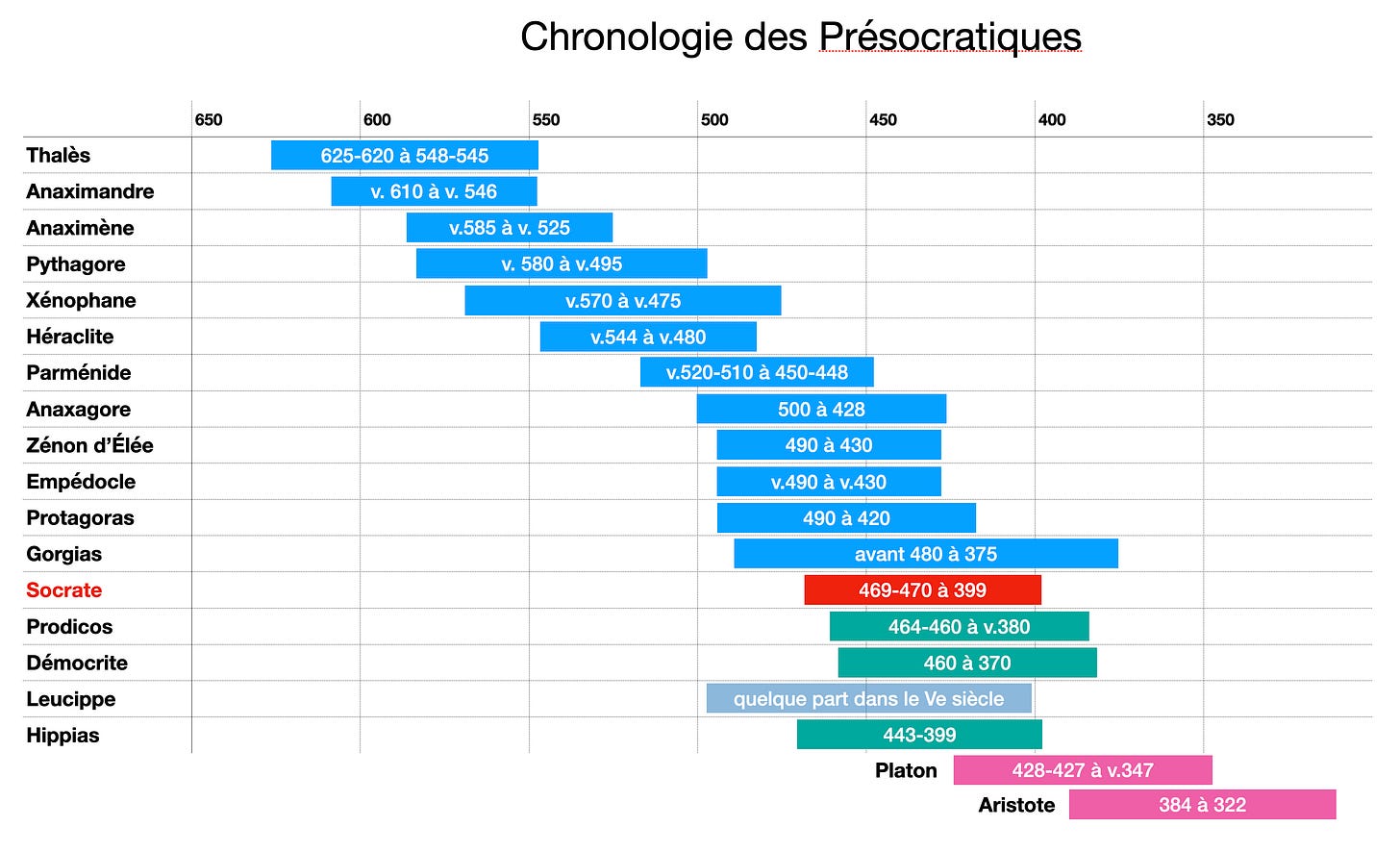

Pour régler la question, j’ai fait une petite frise chronologique des Présocratiques en me fondant sur les dates de naissance et de mort indiquées dans les articles de Wikipedia. J’ai ajouté quelques-uns des contemporains de Socrate, ainsi que les dates de Platon et d’Aristote. J’ai laissé Hésiode et Homère de côté, car ils ont vécu au VIIIe siècle, bien avant les premiers “vrais” philosophes. Parmi eux, le sophiste Gorgias, champion de la longévité.

Logos et logos

En rencontrant le logos chez Héraclite, je me suis dit qu’il fallait absolument citer le prologue de l’évangile de Jean, qui parle aussi du logos, de la Parole, du Verbe (dans les traductions catholiques).

Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu.

Elle était au commencement avec Dieu.

Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle.

En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.

La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue.

Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean2.

Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.

Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière.

Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.

Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue.

Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue.

Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés,

non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.

Jean 1.1-13, trad. Segond

Cette Parole, cette lumière est venue dans le monde par Jésus-Christ. La Parole incarnée, c’est lui. Le prologue de Jean n’est pas moins dense que les déclarations d’Héraclite, mais incomparablement plus fort.

“Grande est l’Artémis des Éphésiens !”

Éphèse est une ville importante dans l’histoire du christianisme naissant. L’apôtre Paul y a prêché et il y a fondé une église dont il a continué de s’occuper en lui envoyant une lettre qui constitue un des livres du Nouveau testament. Le passage suivant, tiré des Actes des apôtres, montre que la prédication chrétienne a troublé le commerce lié aux visiteurs du temple d’Artémis. C’est assez comique. Je vous laisse apprécier l’histoire.

À cette époque, il se produisit un grand trouble au sujet de la voie du Seigneur. En effet, un orfèvre du nom de Démétrius fabriquait des temples d'Artémis en argent et procurait un gain considérable aux artisans. Il les rassembla avec ceux qui exerçaient une activité similaire et dit: «Vous savez que notre prospérité dépend de cette industrie. Or, vous voyez et entendez dire que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une grande foule en disant que les dieux fabriqués par la main de l’homme ne sont pas des dieux. Cela risque non seulement de discréditer notre activité, mais aussi de réduire à néant l’importance du temple de la grande déesse Artémis et même de dépouiller de sa majesté celle que toute l'Asie et le monde entier vénèrent.»

À ces mots, ils furent remplis de colère et se mirent à crier: «Grande est l'Artémis des Éphésiens!» Toute la ville fut dans l'agitation. Ils se précipitèrent tous ensemble au théâtre en entraînant avec eux Gaïus et Aristarque, des Macédoniens compagnons de voyage de Paul. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'en empêchèrent, et même quelques Asiarques qui étaient ses amis envoyèrent quelqu'un vers lui pour l’inviter à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient une chose, les autres une autre, car la confusion régnait dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Alors on fit sortir de la foule Alexandre, que les Juifs poussaient en avant, et Alexandre fit signe de la main qu'il voulait parler au peuple. Mais quand ils reconnurent qu'il était juif, tous crièrent d'une seule voix pendant près de deux heures: «Grande est l'Artémis des Éphésiens!»

Cependant le secrétaire de la ville put calmer la foule: «Éphésiens, dit-il, quelle est la personne qui ignore que la ville d’Éphèse est la gardienne du temple de la grande déesse Artémis et de sa statue tombée du ciel? C'est un fait incontestable! Vous devez vous calmer et ne rien faire avec précipitation. En effet, vous avez amené ces hommes ici alors qu’ils ne sont coupables ni de sacrilège ni de blasphème envers notre déesse. Si donc Démétrius et les artisans qui l’accompagnent ont à se plaindre de quelqu'un, il y a des jours d'audience et des gouverneurs: qu'ils portent plainte. Et si vous avez d'autres réclamations, cela se réglera dans une assemblée légale. Nous risquons en effet d'être accusés de révolte pour ce qui s'est passé aujourd'hui, puisqu'il n'existe aucun motif qui nous permette de justifier cet attroupement.» Avec ces paroles, il congédia l'assemblée.

Actes des apôtres, 19.23-40, traduction Segond 21.

Sauf mention contraire, les citations sont données dans la traduction de Jean-Paul Dumont, Les Présocratiques, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1988.

Il s’agit de Jean Baptiste.

À la lecture de la lumineuse introduction de l’évangile de Jean, on ressent bien la différence avec Héraclite qui n’avait pas pu connaître les enseignements du Christ.

Merci aussi de cette amusante citation de Paul « les dieux fabriqués par la main de l’homme ne sont pas des dieux »! Contre laquelle se révolte les créatures créatives d’Ephèse. On pourrait y voir une lapalissade si l’homme n’était pas à l’image de Dieu. De là on pourrait penser que Dieu n’est pas à l’image de l’homme ;-) ?

Merci de ces magnifiques réflexions accessibles et éclairantes.

Frédy